L’avenir des côtes chiliennes s’annonce sombre. Une décennie, c’est le compte à rebours avant la disparition d’au moins dix plages emblématiques, selon une étude alarmante de l’Observatoire côtier de l’Université catholique. Ce pays, étiré le long du Pacifique, voit 86 % de ses plages rétrécir inexorablement, même durant les périodes où elles devraient se régénérer. Un phénomène aggravé pour dix d’entre elles, dont le taux d’érosion a doublé en un an. Il est désormais évident que ces étendues de sable sont condamnées.

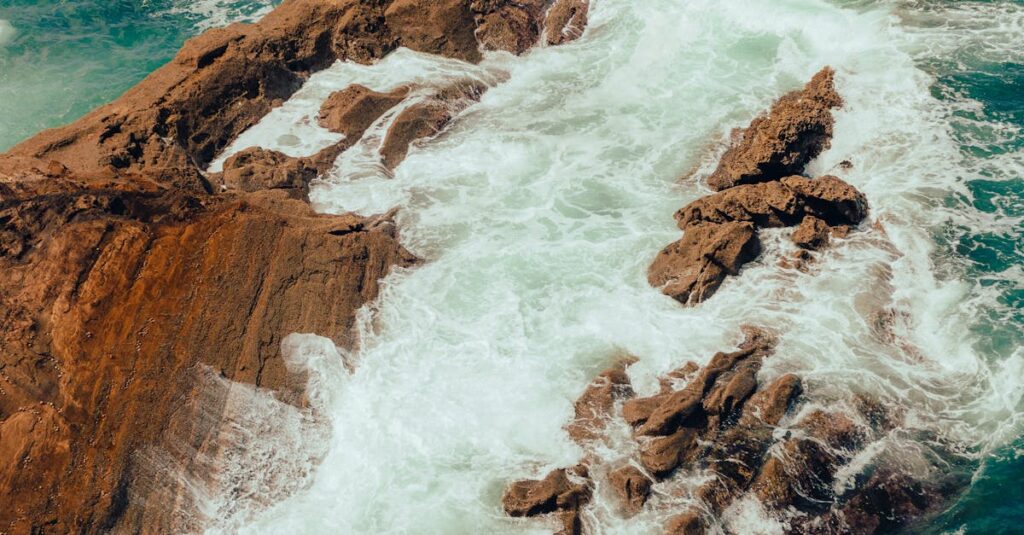

Les causes de cette catastrophe sont multiples et convergent vers un scénario des plus pessimistes. Les vagues intenses et la montée du niveau de la mer, conséquences directes du changement climatique, sont des facteurs naturels implacables. Mais la main de l’homme n’est pas innocente : l’urbanisation galopante sur le littoral et la dégradation des bassins fluviaux, qui devraient normalement apporter le sable nécessaire, contribuent activement à ce désastre environnemental.

Les impacts sont déjà dévastateurs. À Puerto Saavedra, les routes et falaises s’effondrent sous l’assaut des ondes de tempête, isolant des communautés entières. L’eau salée empoisonne les forêts, signe avant-coureur d’une destruction écologique irréversible. Des restaurateurs voient leurs affaires s’effondrer avec la plage. « L’année dernière a été terrible… la plage a disparu », confie une propriétaire de Valparaiso, témoin impuissant de la mer dévorant l’espace qui les séparait.

Malgré cette menace imminente, la construction continue, aveugle, souvent au mépris des zones humides et des dunes essentielles. Le coût de cette négligence sera lourd, transféré directement aux populations les plus vulnérables : les pêcheurs qui voient leurs moyens de subsistance menacés, les communautés côtières déracinées, et un secteur touristique en pleine déliquescence. Le Chili s’enfonce dans une crise environnementale dont les répercussions économiques et sociales seront incalculables.