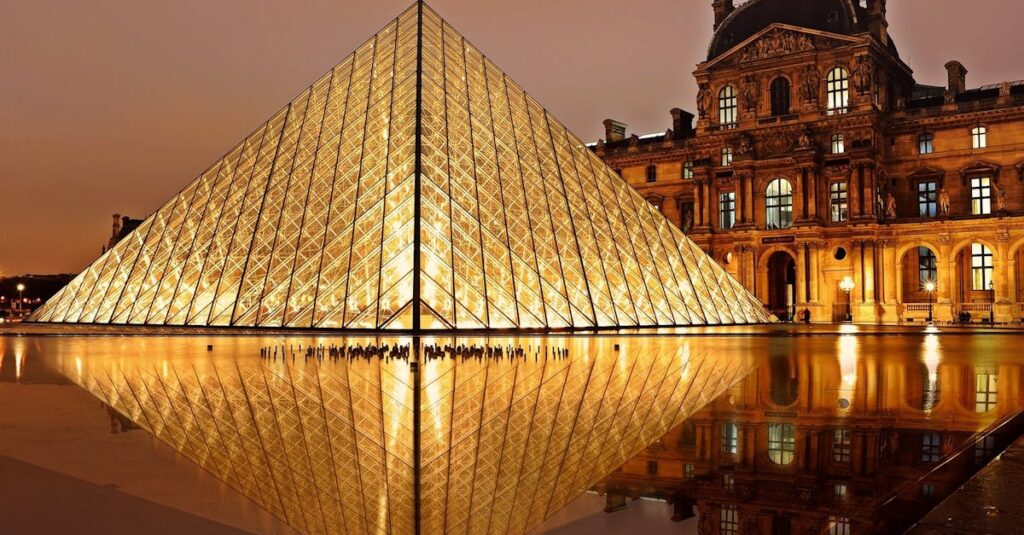

Une semaine après le casse stupéfiant du siècle au Louvre, où des malfaiteurs ont raflé les joyaux de la Couronne, le tollé grandit face à l’incurie manifeste de la sécurité du musée. Malgré sa situation prétendument ultra-sécurisée au cœur de Paris, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, balaie d’un revers de main les propositions concrètes, laissant planer un doute persistant sur la capacité des autorités à protéger notre patrimoine. La suggestion d’un commissariat intégré, avancée par la présidente-directrice du musée, Laurence des Cars, est jugée superflue, Nuñez affirmant que les forces de l’ordre sont déjà « juste à côté » et interviennent en « trois minutes ».

Cette posture minimise la gravité de l’échec. Si la présence policière est si efficace, comment expliquer un tel vol ? Le ministre insiste qu’un commissariat sur place « n’aurait rien changé », une déclaration qui sonne creux quand on voit l’ampleur du désastre. Les réflexions actuelles pour renforcer la sécurité de l’établissement culturel semblent se heurter à un manque de volonté politique ou à une incapacité structurelle à agir.

La Cour des comptes, dont le rapport accablant est attendu pour décembre, pointe déjà du doigt le musée pour son retard criant dans le déploiement d’équipements de protection des œuvres. Ce constat n’est pas nouveau, mais le drame actuel met en lumière l’échec répété des instances dirigeantes à prendre la mesure des risques. Au lieu de solutions concrètes, on observe une tentative de minimisation et de déni, laissant le plus grand musée du monde exposé à de futures catastrophes. Le Louvre, fleuron de la culture française, est désormais un symbole de la fragilité de nos institutions face au crime organisé.