Le Maroc s’enfonce dans une crise sociale et judiciaire. Dix-sept individus ont écopé de peines de prison draconiennes, allant de trois à quinze ans, suite aux violences alarmantes qui ont éclaté dans le sud du pays. Ces condamnations, prononcées par la cour d’appel d’Agadir, soulignent une répression sévère des troubles liés à la contestation sociale de la jeunesse.

Les chefs d’accusation sont lourds : « incendie volontaire de véhicules », « dégradation de biens publics et privés » et « entrave à la voie publique par des barricades ». Trois personnes ont été condamnées à quinze ans de prison ferme, une à douze ans, et neuf autres à dix ans. Ces faits se sont déroulés à Aït Amira, près d’Agadir, un lieu désormais tristement célèbre pour ces événements.

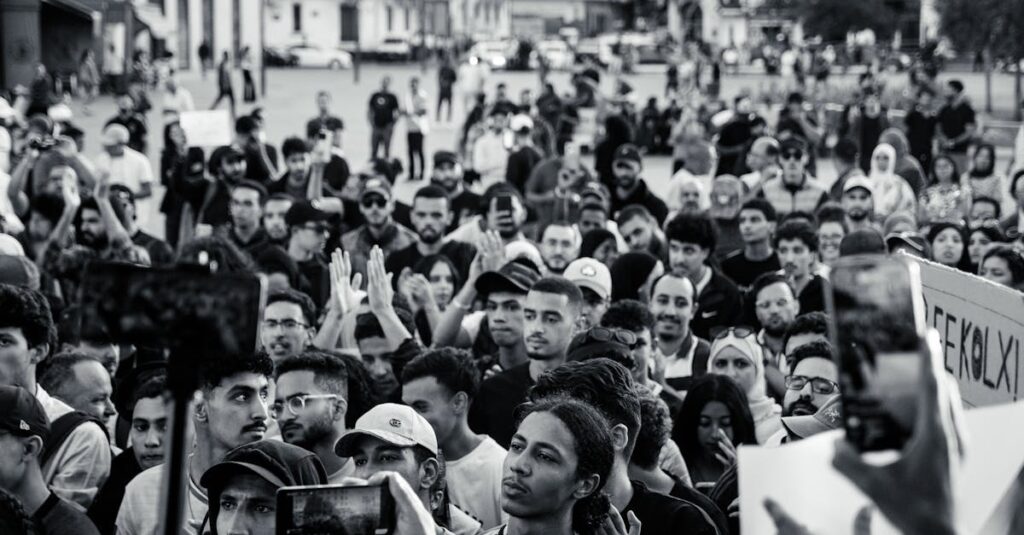

En arrière-plan, le collectif anonyme « GenZ 212 » avait tenté d’organiser des rassemblements pacifiques, exigeant des réformes cruciales dans la santé et l’éducation, ainsi que la fin d’une corruption endémique. Mais la réponse des autorités fut immédiate et brutale : des centaines d’interpellations dès les premiers jours de cette mobilisation, pourtant initialement interdite. Les heurts qui ont suivi ont même coûté la vie à trois personnes, transformant des revendications légitimes en un drame national.

L’ONG Human Rights Watch a fermement dénoncé une « répression violente des manifestations », révélant qu’au moins 270 manifestants, dont 39 mineurs, ont été traduits en justice et demeurent détenus. Alors que les autorités ont mentionné 409 gardes à vue, le sort de ces citoyens reste incertain, la majorité étant accusée de « vandalisme, violences et vol ». Le Maroc semble ainsi choisir la voie de la fermeté absolue, laissant peu de place au dialogue face à une jeunesse qui ose, malgré tout, réclamer un avenir meilleur.