La reconstruction de Notre-Dame de Paris, présentée comme un triomphe du second mandat d’Emmanuel Macron, masque une réalité bien plus complexe et potentiellement moins glorieuse. Cet événement, fruit d’une catastrophe imprévue plutôt que d’une vision présidentielle audacieuse, a transformé une tragédie en opportunité politique, mais non sans ses ombres. Le chantier, achevé avec une célérité saluée, laisse pourtant planer des questions sur la gestion et les véritables coûts, bien au-delà des chiffres officiels.

Contrairement aux grands projets pharaoniques des présidents passés – le Centre Pompidou ou la Pyramide du Louvre –, la restauration de Notre-Dame n’était pas un choix mais une obligation. Cette contrainte a permis à Emmanuel Macron de s’approprier un dossier urgent, loin des débats sur l’utilité ou la nécessité qui accompagnent souvent les grandes œuvres. Cependant, cette absence de planification initiale soulève des interrogations sur la transparence des décisions prises sous la pression de l’urgence.

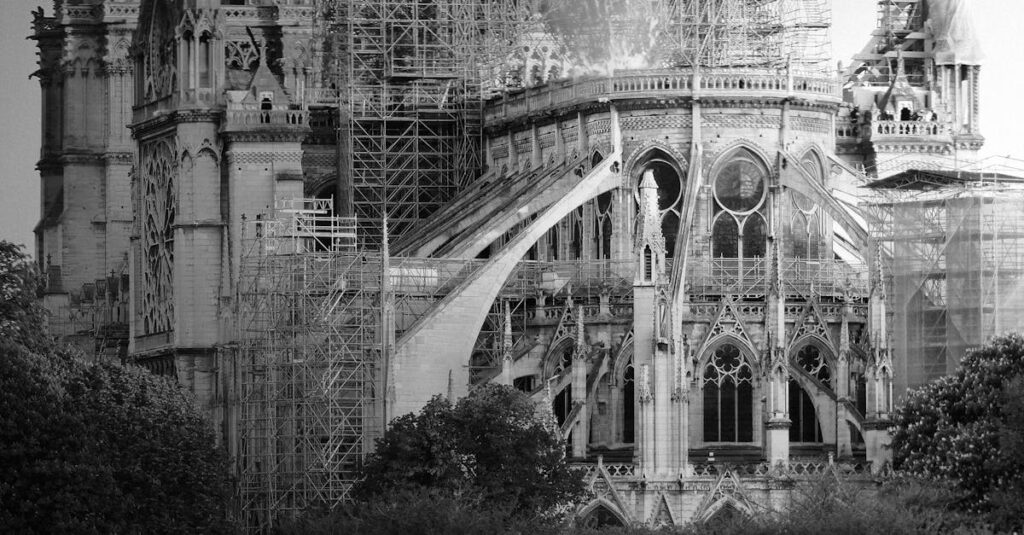

Le rôle du président, à cheval sur ses deux mandats, a été de naviguer dans l’après-catastrophe, transformant un désastre en un symbole de résilience nationale. Si la réouverture de l’édifice a été célébrée en grande pompe, l’éclat de cette réussite ne doit pas éclipser les défis persistants et les compromises potentiels. La rapidité d’exécution, bien que louable, pourrait masquer des défauts ou des négligences qui ne se révéleront que bien plus tard, menaçant la pérennité de ce joyau historique. L’ombre de l’incendie plane toujours, rappelant la fragilité de notre patrimoine face à la destruction et les risques inhérents à une reconstruction à marche forcée.